刺繍製品のご案内

お知らせ

- 追加のオリーブオイルが入荷しました(250mlも500mlも在庫あります)。ザアタルは品切れ、次の入荷は2026年6月頃の予定です(1月入荷分は予約分で売り切れました)。(2026/1/15)

- 2026年1月19日(月)〜2月10日(火)は16:00までの冬季短縮営業となります。

- 通信「ぜいとぅーん」77号(2025年10月1日発行)をサイトにアップしました。(2025/12/26)

- 12月2日発送分から、高橋美香さんの新著『シロくんとパレスチナの猫』をオリーブ商品と一緒にご注文いただけます。刊行記念ポストカード付き。

- 刺繍製品が入荷しました!(2025/11/4)

- オリーブ石けん<Basic>が入荷しました。オリーブ石けんザクロ入りの在庫も十分あります。(2025/07/23)

- 2025年8月からオリーブオートミールクッキーの量が減量となりました。

- 通信「ぜいとぅーん」76号(2025年3月3日発行)をサイトにアップしました。2024年12月下旬から2025年1月初めにパレスチナの生産者団体を訪問した報告です(2025/6/7)

生産者パートナーと協力し、ともに生きる

誰もが大切にされる社会を作っていきます。

お買い物は投票!

フェアトレードは、生産者が地域で大事に作っている特徴的な生産物を

フェアな価格で買うことで、社会的公正を実現しようというものです。

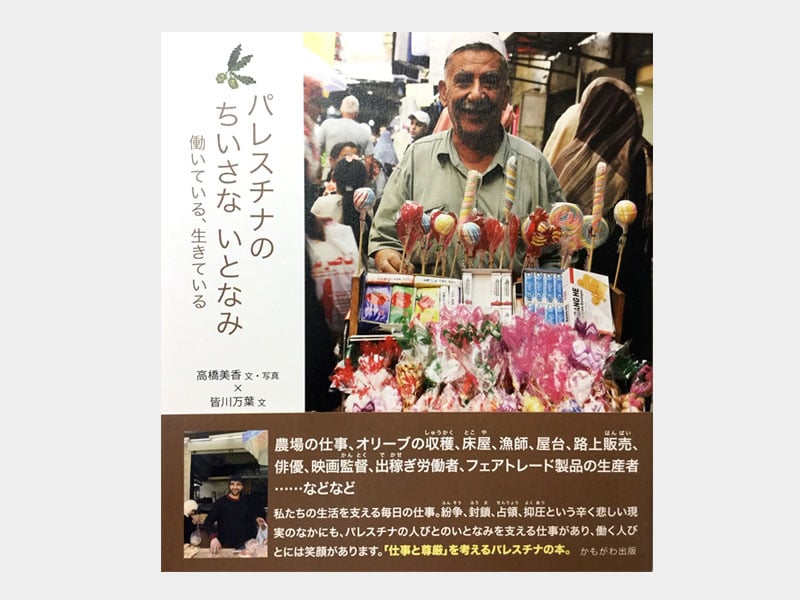

私たちは、パレスチナ地域のオリーブオイル、オリーブ石けん、刺繍製品を

フェアトレードで輸入、全国に販売しています。

背景がわかる良質な商品をお届けします。

素材の質や効能はもちろん、

誰が、どんな状況で、どういう方法で作ったものなのかといった製造背景をクリアにしています。

だから安心。だから美味しい。だから、自信を持ってオススメできる商品ばかりです。

毎年、生産者団体を訪問し、製品の背景や生産者の暮らしを伝えています。

いますぐ攻撃・封鎖・占領・追放を止めて。

誰もが平等に、尊厳を持って、自由に、あたりまえに生きられる社会を!!